Hugo+S3+CloudFrontで個人ブログを作る

目次

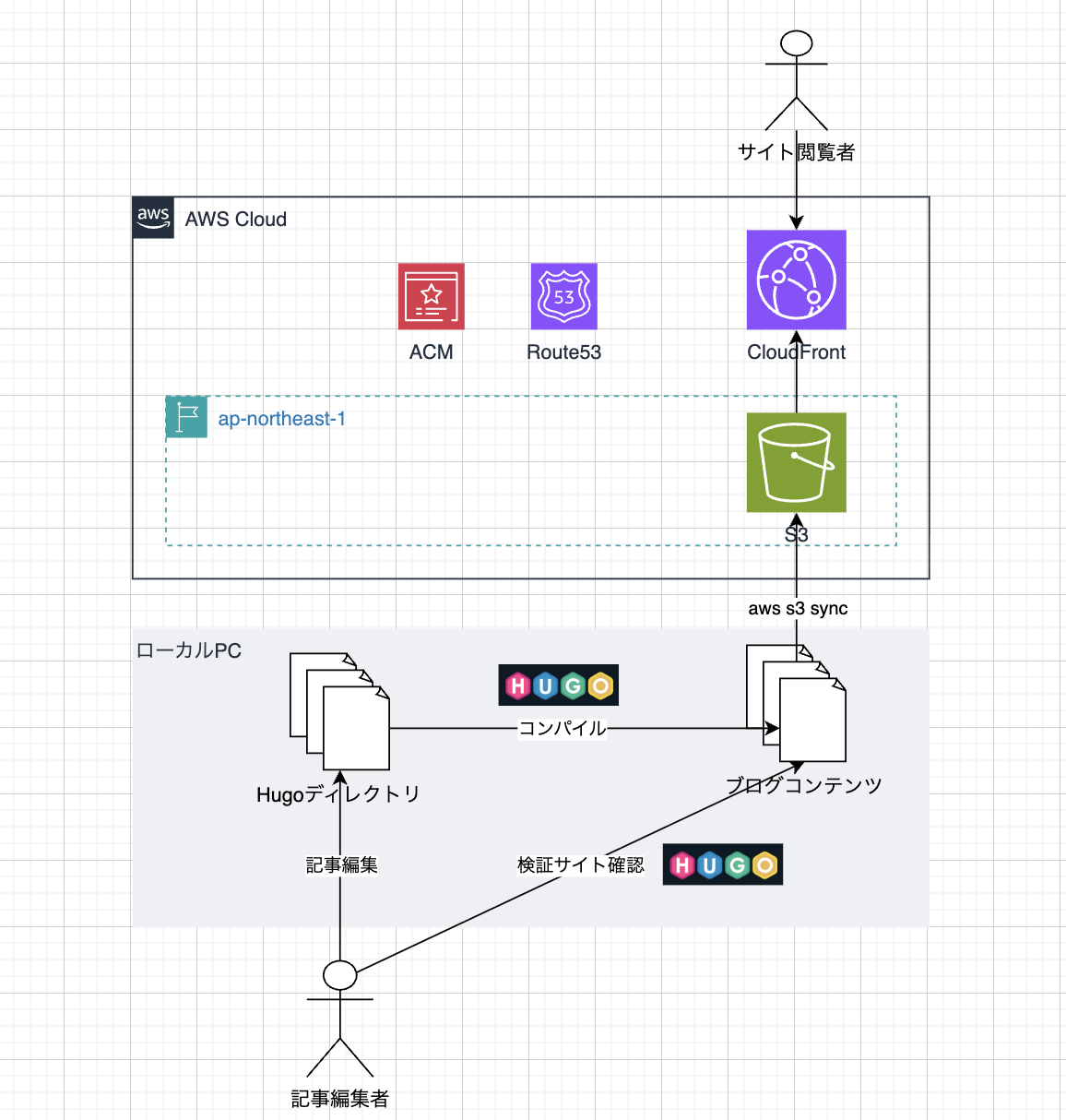

本稿では、Hugoで静的ブログサイトを作り、CloudFrontで配信する方法を紹介しています。

前半は、ブログコンテンツを作成するために使用しているHugoについて紹介しています。

後半は、Hugoで作成したブログコンテンツをS3にアップロードし、CloudFrontで配信する手順を紹介します。

全体像

上の図のようなアーキテクチャになります。

記事を執筆する際は、ローカルPCのHugoディレクトリで作業します。

Markdownで記事を執筆できます。

HugoにはローカルWebサーバ機能があるので、検証サイトを確認しながら記事を執筆できます。

記事が書けたら、コンパイルしてブログコンテンツを生成します。

生成されたブログコンテンツをS3にアップロードし、CloudFrontで配信します。

Hugoの設定方法

Hugoとは

公式ページ

公式ページ

Hugoは静的サイトジェネレータです。

Markdownで記事を書き、Hugoを実行すると、記事のページやTopページ、プロフィールページなどブログに必要なファイルを生成します。

これらのファイルをS3などに置けば簡単にブログを公開できます。

Hugoのインストール

Homebrewでインストールしました。

Mac以外の環境の場合は公式インストール手順ページに書いてあります。

$ brew install hugo

Hugoサイトを作成する

下記コマンドを叩くことでHugoサイトの雛形が生成されます。

$ hugo new site test-blog

下記のようなディレクトリと設定ファイルの一式が作成されます。

$ ls test-blog

.

├── archetypes # 記事のテンプレートを置くためのディレクトリ

│ └── default.md

├── content # 記事を置くためのディレクトリ

├── data # 記事で使用したいパラメータを置くためのディレクトリ(toml、yaml、json)

├── hugo.toml # 設定ファイル

├── layouts # themeの上書きや独自レイアウトを追加するためのディレクトリ

├── static # 静的ファイルを置くためのディレクトリ

└── themes # テーマを入れるためのディレクトリ

Hugoサイトの雛形へ移動して、

$ cd test-blog

Gitで管理します。

$ git init

$ git add .

$ git commit -m "first commit"

使用するテーマを設定する

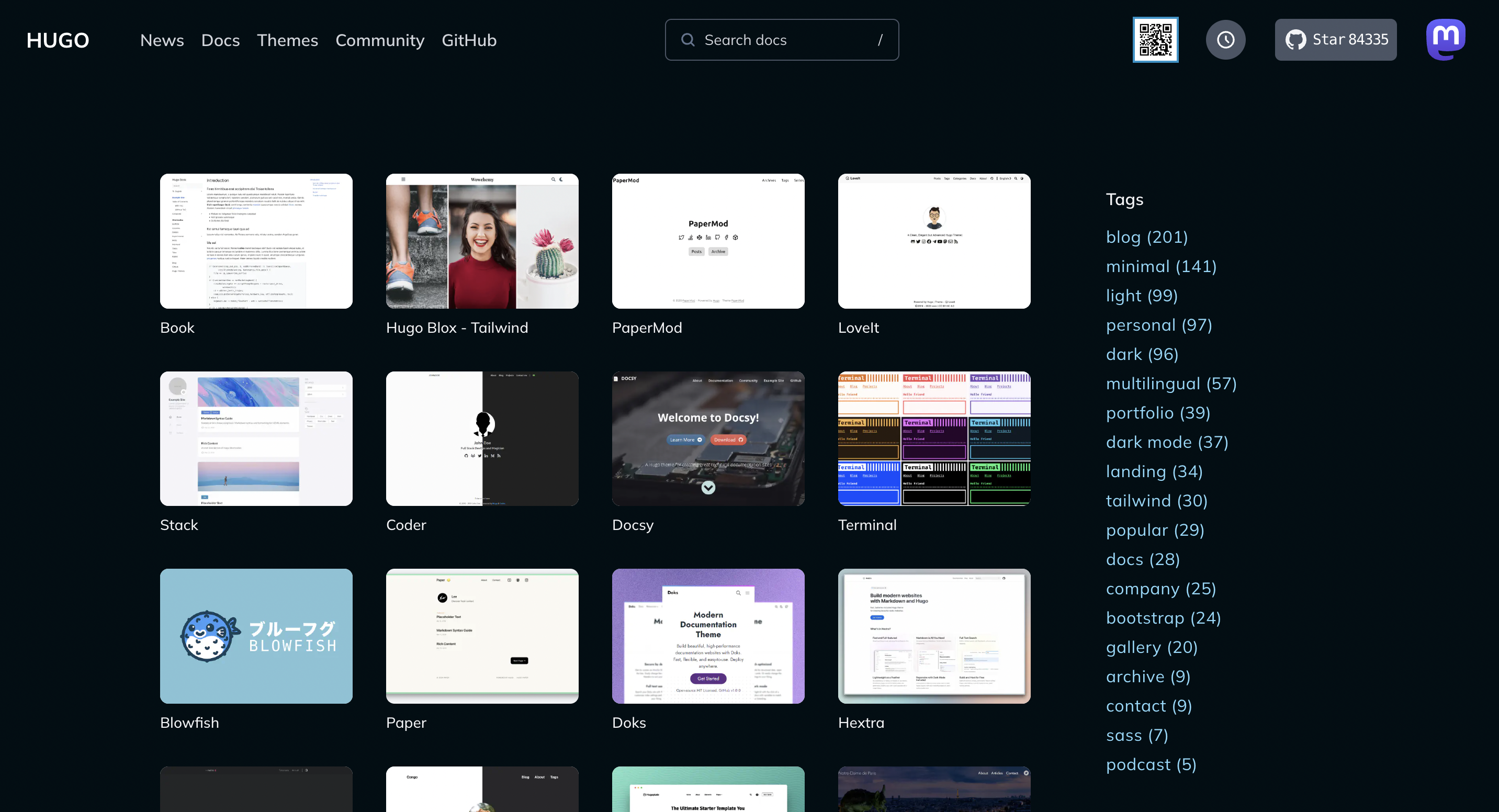

https://themes.gohugo.io/themes/

https://themes.gohugo.io/themes/

Hugo公式ページでは、さまざまなテーマが紹介されているので、このページから使用したいテーマを選ぶことができます。

今回はhugo-blog-awesomeを使用します。

git submodule addコマンドを叩くことで、themesの配下にhugo-blog-awesomeテーマを追加します。

$ git submodule add https://github.com/hugo-sid/hugo-blog-awesome.git themes/hugo-blog-awesome

設定ファイルは、test-blog/hugo.tomlを開いて

$ vim hugo.toml

下記のように更新します。

baseURL = 'http://example.com/'

languageCode = 'ja-jp'

title = 'My New Hugo Site'

theme = 'hugo-blog-awesome'

defaultContentLanguage = 'ja'

[Languages]

[Languages.ja]

languageName = "Japanese"

languageCode = "ja"

contentDir = "content"

weight = 1

[Languages.ja.menu]

[[Languages.ja.menu.main]]

pageRef="/"

name = 'ホーム'

url = '/'

weight = 10

[[Languages.ja.menu.main]]

pageRef="posts"

name = '投稿'

url = '/posts/'

weight = 20

[Languages.ja.params.author]

intro = "サイト名"

name = "author"

description = "これはテストブログです"

| 設定項目 | 設定する内容 |

|---|---|

| baseURL | 公開するときのURL |

| languageCode | 言語設定 |

| title | ブログタイトル |

| theme | 使いたいテーマ名 |

| defaultContentLanguage | デフォルトで表示する言語ページ |

| Languages | 各言語ページ毎の設定 |

| Languages.ja.menu | 日本語ページで表示するメニューの設定 |

| Languages.ja.prams | 日本語ページで使用するパラメータの設定 |

| Languages.ja.params.authorのintro | サイト名※ |

| Languages.ja.params.authorのname | 執筆者名※ |

| Languages.ja.params.authorのdescription | サイト説明※ |

hugo-blog-awesomeでは言語毎のページを作成できますが、今回は日本語ページのみの設定を行っています。

※ hugo-blog-awesomeのデモを見るとLanguages.ja.params.authorで執筆者情報を表示していますが、私はこれをサイト名表示に使用しています。

コンパイルする

下記コマンドを実行することで、Markdownで記載した記事をブログコンテンツにコンパイルします。

$ hugo --minify

–minifyオプションを使うことで、出力される HTML / CSS / JS ファイルを圧縮できます。

このコマンド実行後、publicディレクトリが作成され、この中にブログコンテンツが置かれます。

.

├── archetypes

│ └── default.md

├── content

├── data

├── hugo.toml

├── layouts

├── static

├── public # new

└── themes

ローカルサーバーで確認する

HugoはローカルWebサーバ機能を内蔵しているので、下記コマンドで立ち上げます。

このコマンドを実行すると、記事がコンパイルされてから、ローカルWebサーバが立ち上がります。

$ hugo serve -D --minify

-Dオプションは下書き(draft=true)ページを表示するオプションです。

立ち上げたローカルサーバ(http://localhost:1313/ )にアクセスすると、ブログトップページにアクセスできます。

以上がHugoのインストール方法と設定方法でした。

次はこれをS3に上げてCloudFrontで配信するために、AWSコンソールでの設定を行います。

S3バケットの作成

まずはブログコンテンツを配置するS3バケットを作成します。

デフォルトの設定で大丈夫です。

ブログurlをhttps://blog.<ドメイン名>にしたいので、わかりやすいようにバケット名もこのように設定しました。

下記コマンドでs3バケットにブログコンテンツをアップロードします。

$ aws s3 sync --delete public/ s3://<バケット名>

–deleteオプションは、publicフォルダに存在せずs3バケットに存在するファイルを削除するオプションです。

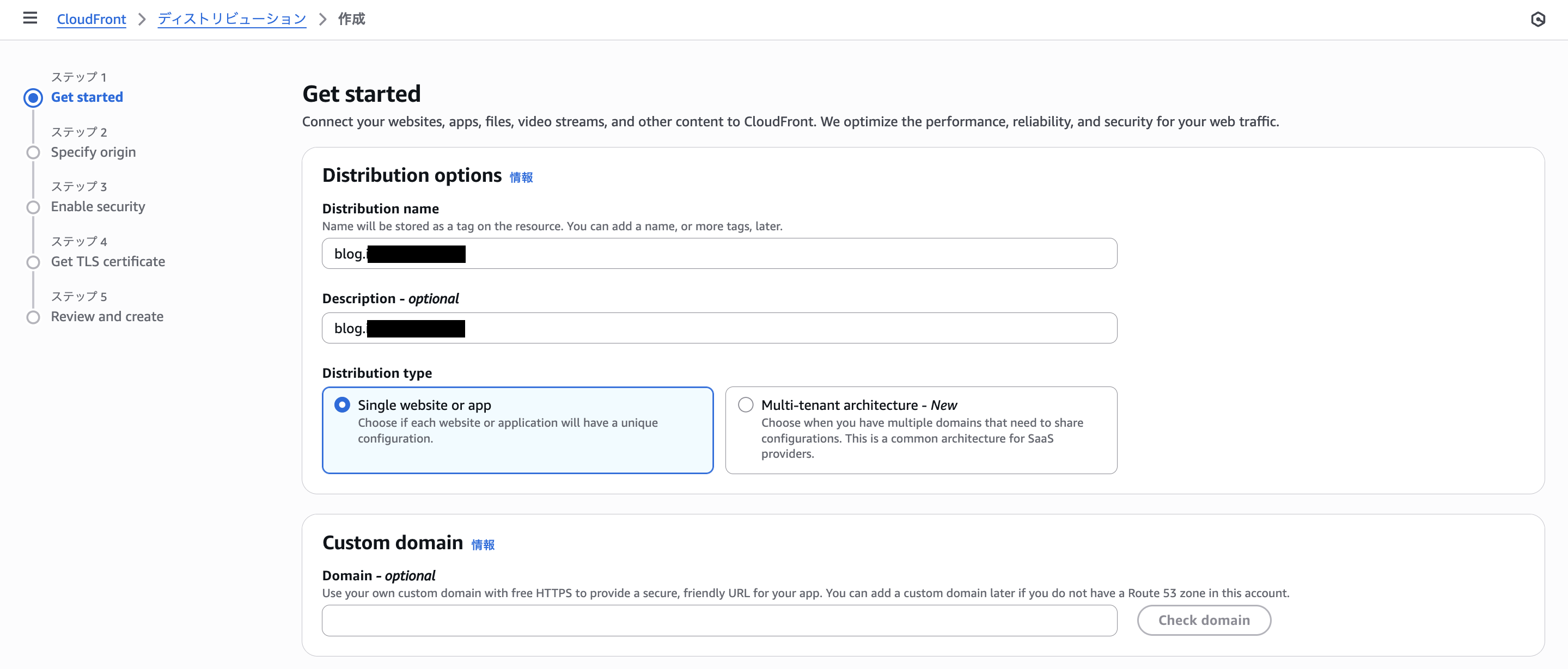

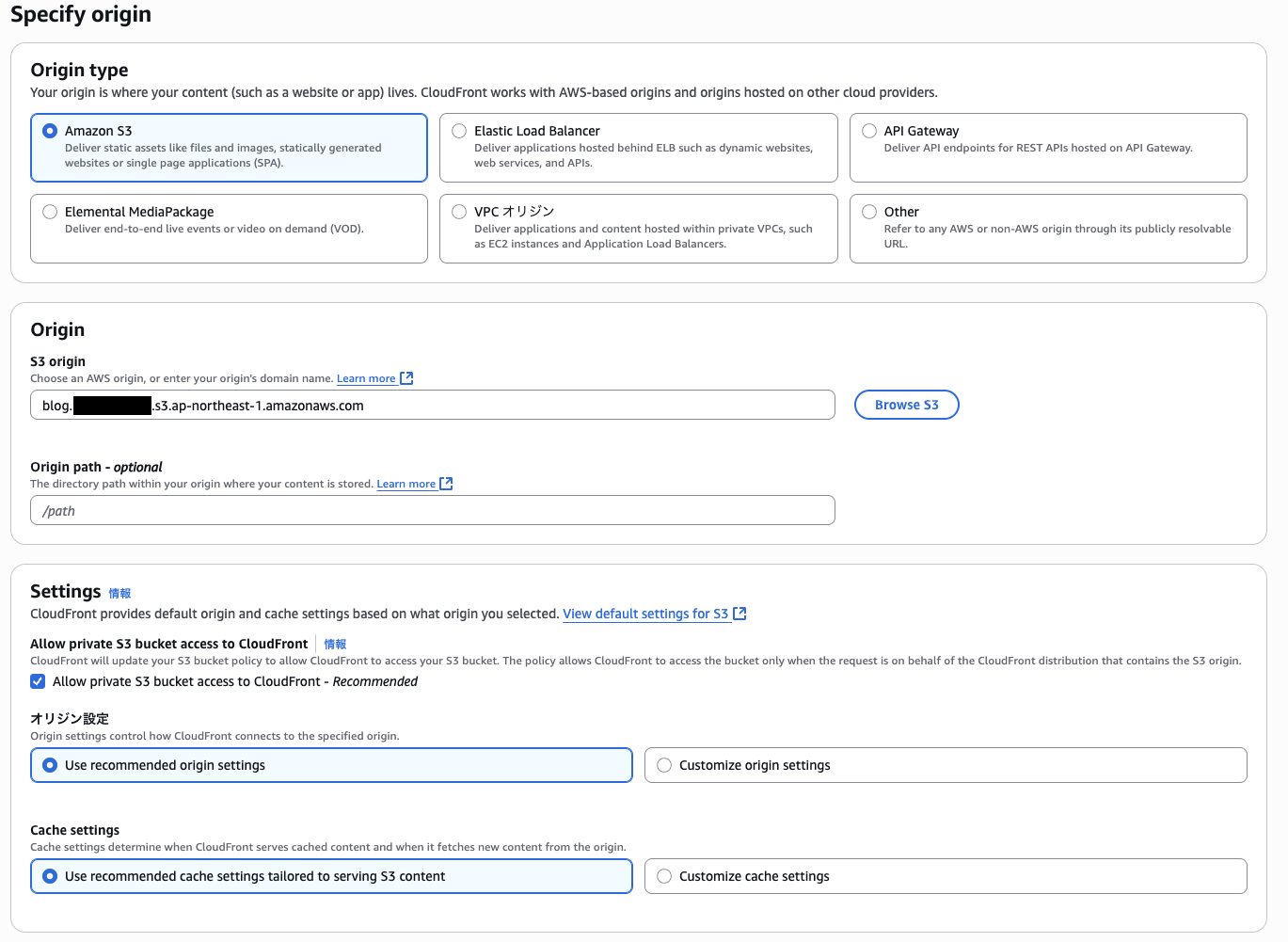

CloudFrontの作成、設定

次にCloudFrontディストリビューションを作成します。

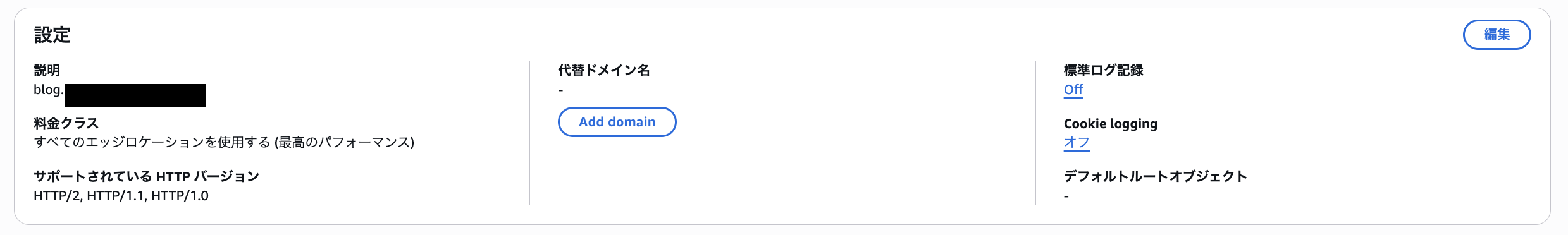

名前と説明のところはわかりやすくブログFQDNにしています。

名前と説明のところはわかりやすくブログFQDNにしています。

custom domainの設定はスキップします。

オリジンドメインは先ほど作成したS3バケットを選択します。

オリジンドメインは先ほど作成したS3バケットを選択します。

Settingはデフォルトで大丈夫です。

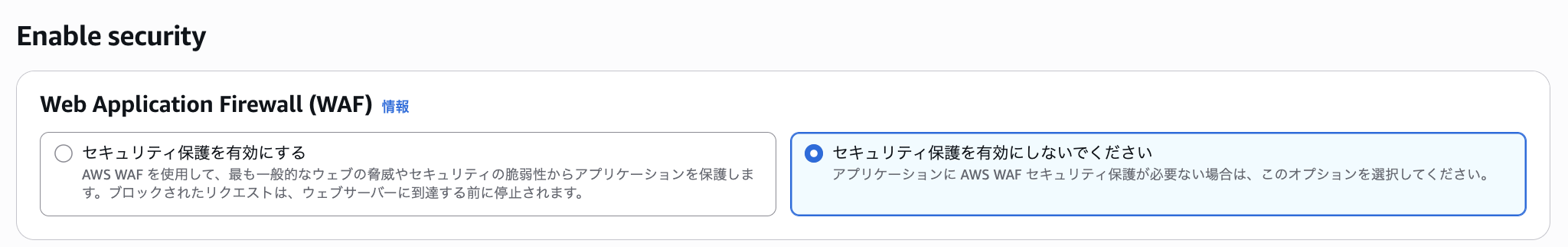

WAFの設定はOFFで作ります。

WAFの設定はOFFで作ります。

その後確認画面がでるので、確認してCloudFrontディストリビューションを作成します。

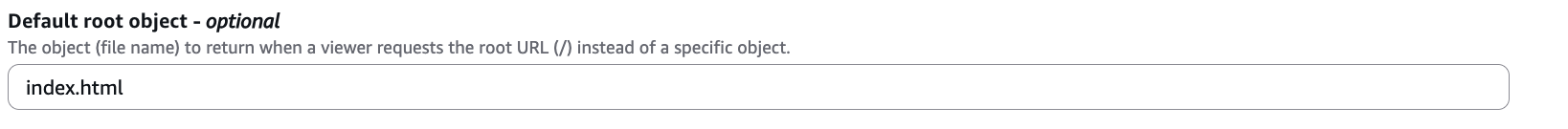

デフォルトルートオブジェクトの設定

次に、https://blog.<個人ドメイン名>にアクセスしたら、https://blog.<個人ドメイン名>/index.htmlにアクセスする設定をします。 CloudFrontディストリビューションの設定を編集して、

CloudFrontディストリビューションの設定を編集して、

index.htmlをデフォルトルートオブジェクトに設定します。

パスの設定

次に、URLの末尾が"/“のURL(https://blog.<個人ドメイン名>/posts/article1/)にアクセスしたとき、末尾がindex.htmlのURL(https://blog.<個人ドメイン名>/posts/article1/index.html)に変更する設定をします。

下記のようなコードでCloudFront Functionを作成します。

ランタイムはcloudfront-js-2.0で作成します。

function handler(event) {

var request = event.request;

var uri = request.uri;

if (uri.endsWith('/')) {

request.uri += 'index.html';

}

else if (!uri.includes('.')) {

request.uri += '/index.html';

}

return request;

}

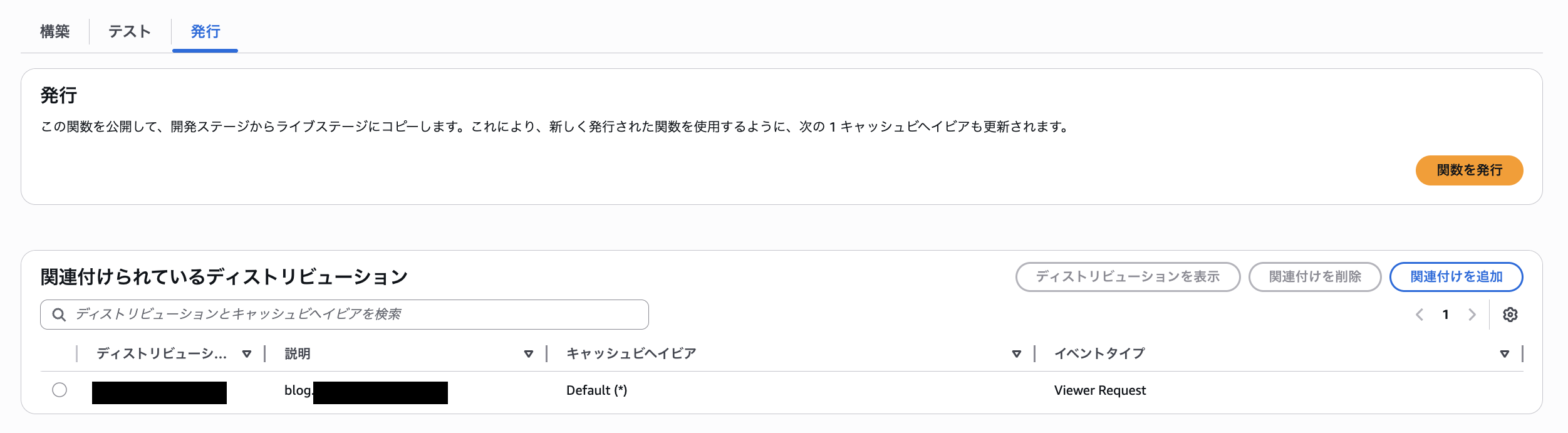

その後、“関数を発行"ボタンを押して関数を発行します。

発行できたら、“関連付けを追加"ボタンを押して、先ほど作成したCloudFrontディストリビューションのDefaultビヘイビアのView Requestと関連づけます。

アクセス確認

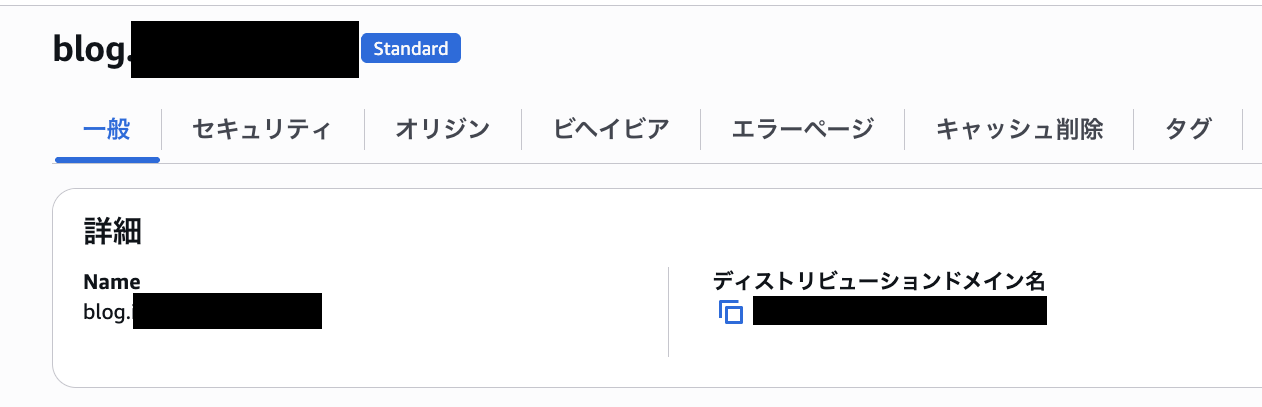

最後に、CloudFrontディストリビューションのページから、ディストリビューションドメイン名をコピーして、ブラウザからアクセスできるかチェックします。

ブログにアクセスできれば成功です。

ドメインの設定

ドメインの購入

ブログサイトへのアクセスをHTTPSで行うために、個人ドメインが必要です。

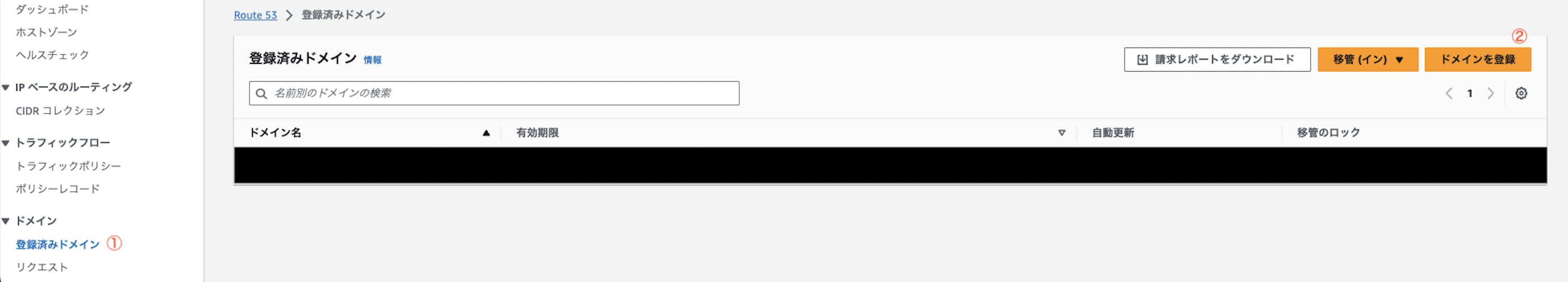

Route53で購入します。

マネジメントコンソールでRoute53を開いたら、登録済みドメインから、“ドメインを登録ボタン"でドメイン購入ページへアクセスできます。

マネジメントコンソールでRoute53を開いたら、登録済みドメインから、“ドメインを登録ボタン"でドメイン購入ページへアクセスできます。

ブログサイト用サブドメインの設定

購入したドメインを使用して、ブログサイト用のドメインを作成します。

Route53の左ペインのホストゾーンをクリックして、先ほど登録したドメイン名が存在することを確認します。

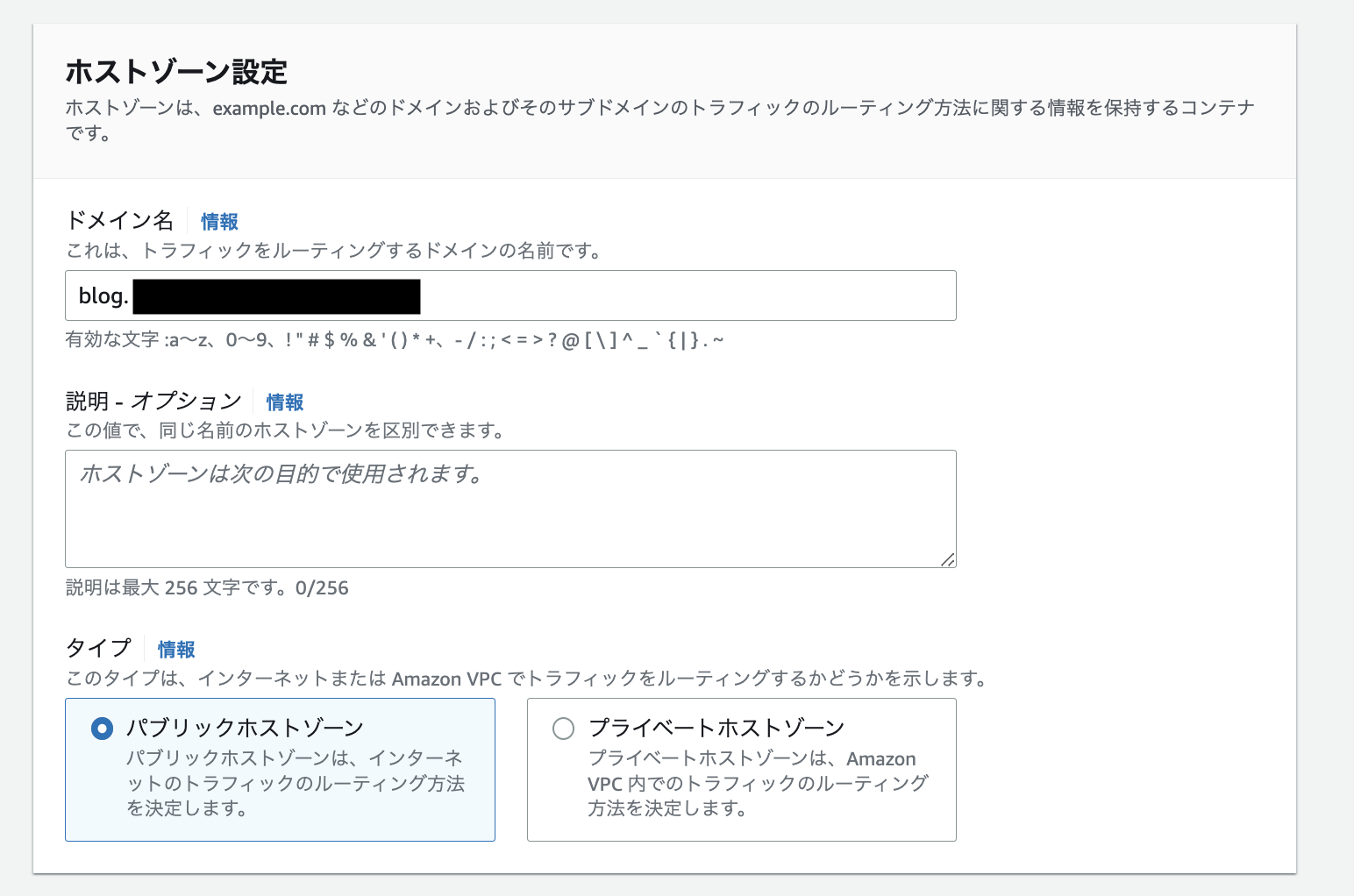

ブログ用に新しいホストゾーンを作成します。

ブログ用サブドメイン : blog.<購入したドメイン>

作成したレコードを開くと下の画像のようにレコードが2つできています。

上の図の赤い四角の中に4つアドレスがあるので、これをコピーします。

上の図の赤い四角の中に4つアドレスがあるので、これをコピーします。

次に購入したドメイン名と同じホストゾーンを開き、NSレコードを作成します

このレコードの値に先ほどコピーした4つのアドレスをペーストします。

- レコード名: blog

- レコードタイプ: NS - ホストゾーンのネームサーバ

- 値: 先ほどコピーした4つのアドレス

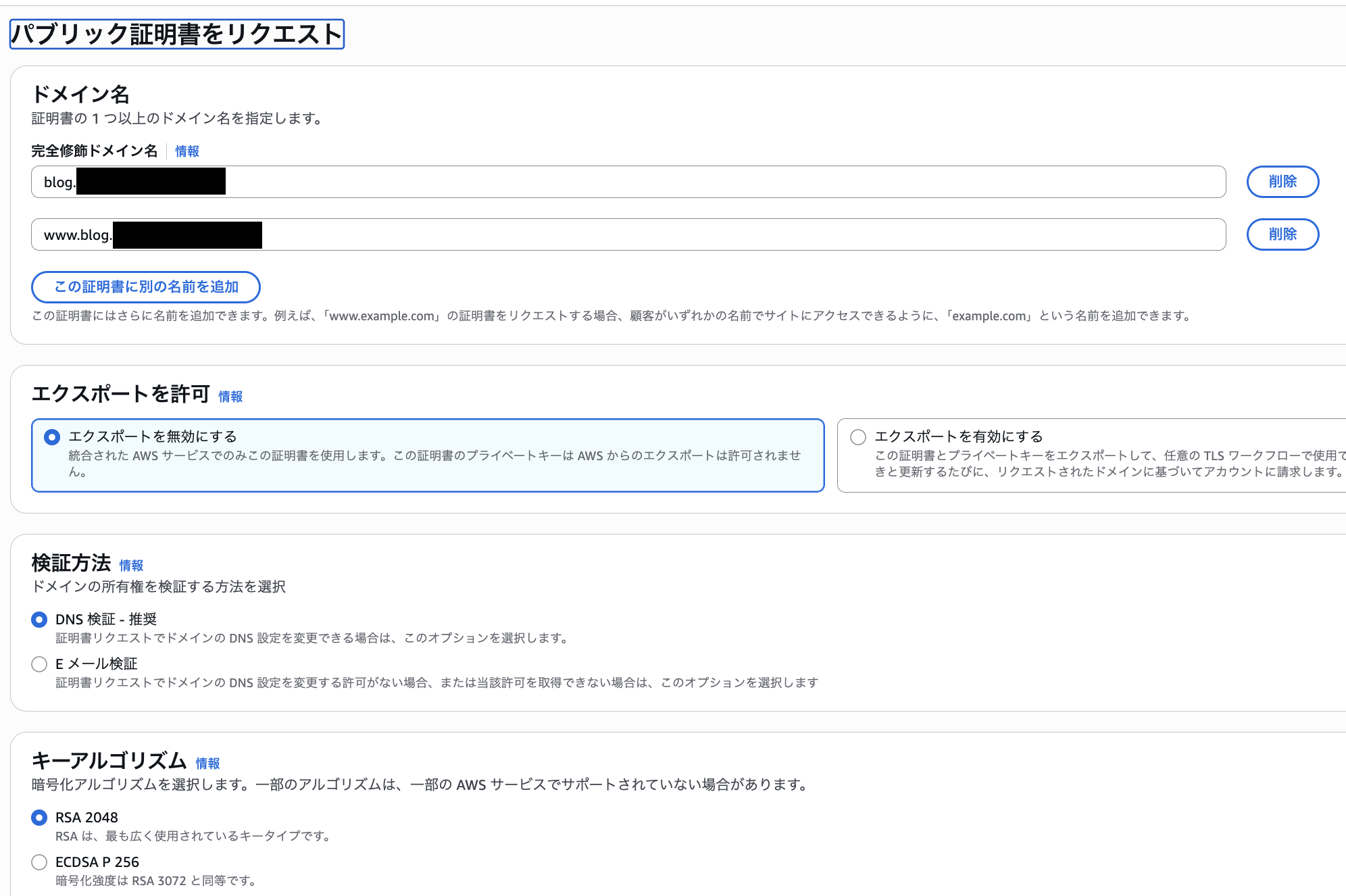

証明書の作成

サーバ証明書をACMで作成します。

証明書タイプはパブリックで作成します。

下記2つのURLでブログサイトにアクセスするように設定するので、下記のように2つドメインを登録します。

https://blog.<購入したドメインhttps://www.blog.<購入したドメイン>

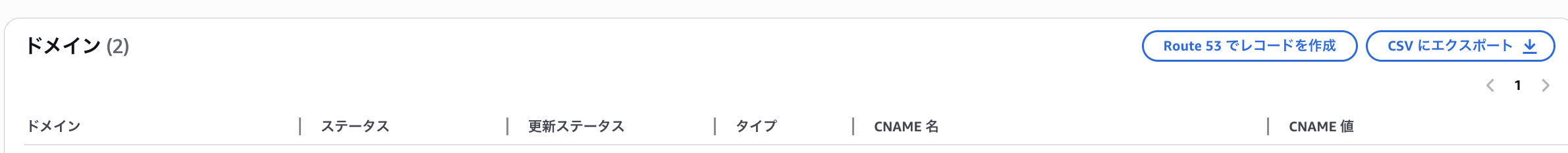

リクエストボタンを押すと、検証ページに遷移するので、“Route53でレコードを作成"ボタンを押します。

検証ページの証明書ステータスが"保留中の検証"から"発行済み"に変われば成功です。

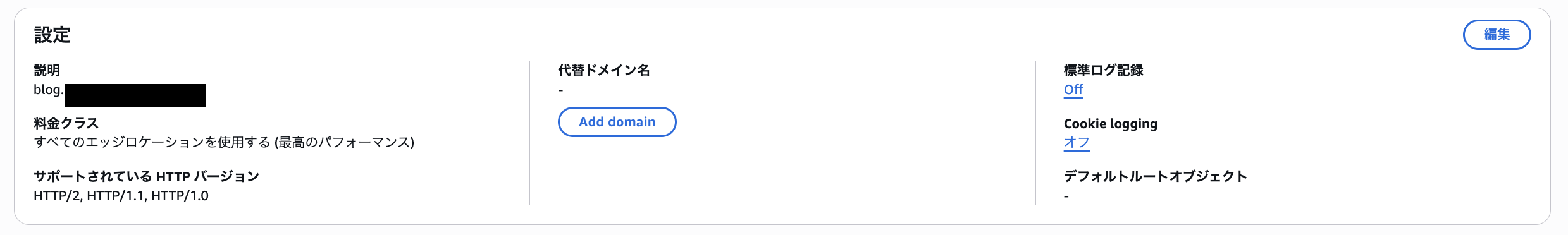

CloudFrontの代替ドメイン設定

次にCloudFrontディストリビューションの設定を編集して、代替ドメイン名にブログサイト用ドメインを追加します。 CloudFrontの設定の代替ドメイン名のところにある"Add domain"ボタンをクリックします。

CloudFrontの設定の代替ドメイン名のところにある"Add domain"ボタンをクリックします。

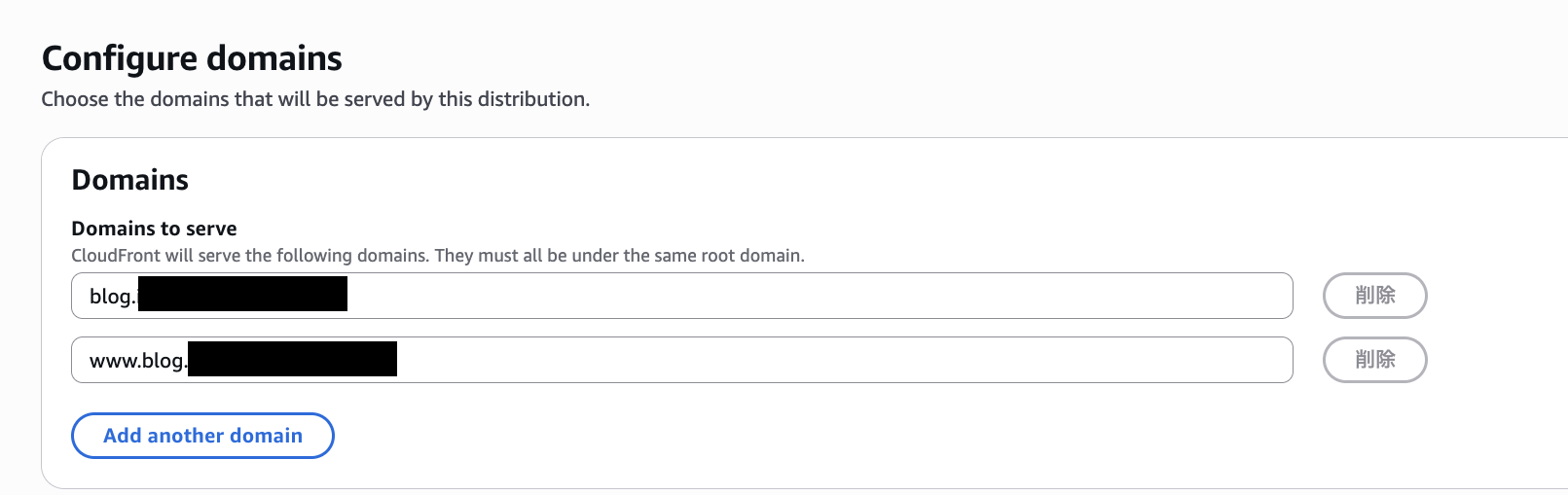

下記2つのドメインを追加します。

下記2つのドメインを追加します。

https://blog.<購入したドメインhttps://www.blog.<購入したドメイン>

次のGet TLS certificateページでは、先ほど作成した証明書が表示されているので、そのまま何もせず次に進みます。

ブログサイト用レコードの設定

次にブログサイト用のAレコードを作成します。

ブログサイト用サブドメインに下記2つのAレコードを登録します。

https://blog.<購入したドメイン- レコード名: 空白

- レコードタイプ: A - IPv4アドレスと一部のAWSリソースに…

- エイリアス: True

- トラフィックのルーティング先

- CloudFrontディストリビューションへのエイリアス

- CloudFrontディストリビューションID

https://www.blog.<購入したドメイン>- レコード名: www

- レコードタイプ: A - IPv4アドレスと一部のAWSリソースに…

- エイリアス: True

- トラフィックのルーティング先

- CloudFrontディストリビューションへのエイリアス

- CloudFrontディストリビューションID

アクセス確認

最後に、下記2つのURLをブラウザに入力し、ブログサイトへアクセスできるかチェックします。

https://blog.<購入したドメインhttps://www.blog.<購入したドメイン>

運用方法

記事を執筆する

hugoディレクトリに行き、下記コマンドを叩くことで記事を書くためのmarkdownファイルが生成されます。

$ hugo new posts/my-first-post/index.md

$ tree .

.

├── ...

├── content

│ └── posts

│ └── my-first-posts

│ └── index.md # 追加されていることを確認

contentディレクトリの中に記事を書くためのMarkdownを追加していきます。

postsディレクトリをブログ記事のディレクトリとしています。

my-first-postsディレクトリを"はじめてのHugo"という記事のディレクトリとしています。

index.mdが記事を書くためのMarkdownファイルです。

“はじめてのHugo"という記事で画像を使用したい場合、my-first-postsディレクトリに画像ファイルを追加することで、Markdownの書式で画像を使用できます。

追加されたMarkdownファイルに執筆していきます。

$ vim content/posts/my-first-post/index.md

設定項目が付いているので、まずはこれを編集します。

+++

title= "はじめてのHugo"

date= 2023-06-17T14:06:00+09:00

draft= true

toc= true

+++

| 設定項目 | 設定する内容 |

|---|---|

| title | ページのタイトル |

| date | 日付 |

| draft | 下書きページかどうか |

| toc | 目次を表示するかどうか |

設定項目の下は記事の本文を書く部分になります。

+++

title= "はじめてのHugo"

date= 2023-06-17T14:06:00+09:00

draft= true

toc= true

+++

# はじめてのHugo

## Hugoとは

Golangで書かれたSSG

## Hugoを使ってみた感想

良き

記事を確認する

HugoはローカルWebサーバを内蔵しているので、下記コマンドで立ち上げます。

$ hugo serve -D --minify

立ち上げたローカルサーバ(http://localhost:1313/ )にアクセスすると、ブログトップページにアクセスできます。

記事が追加されたことを確認します。

記事タイトルをクリックすると、記事を閲覧できることを確認します。

記事タイトルをクリックすると、記事を閲覧できることを確認します。

記事を公開する

下記コマンドで、記事をコンパイルします。

$ hugo --minify

下記コマンドで、s3バケットにブログコンテンツをアップロードします。

$ aws s3 sync --delete public/ s3://<バケット名>

下記コマンドで、CloudFrontのキャッシュを削除します。

$ aws cloudfront create-invalidation --distribution-id <CloudFrontディストリビューションID> --paths "/*"